首页 > 考古

海州双龙井历史小考

发布时间: 2025-09-25 10:59:25

双龙井内的两个龙头

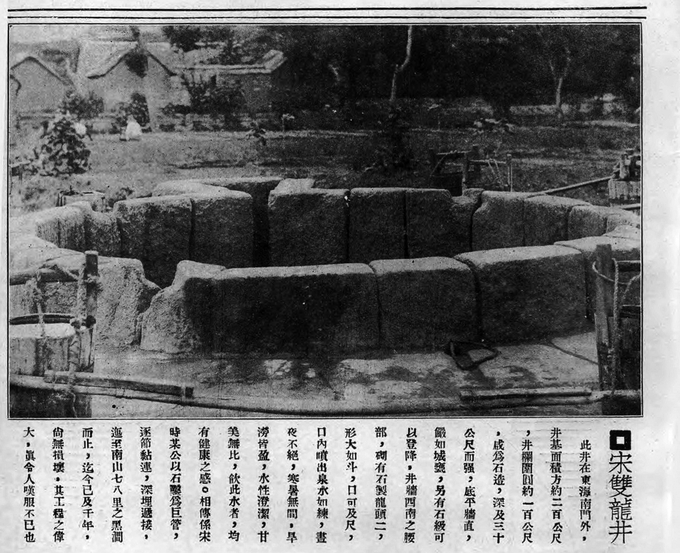

1933年双龙井图

□ 相 涛

海州双龙井是连云港著名古井,又叫沙井、大井。《隆庆海州志》记载:“沙井,在城南门外。二城诸井皆咸,惟此甘洌,冬夏不涸。”自凿建至民国,海州一城共饮此井水。现将其历史小考如下。

肇始于宋,明代凿井

明代《隆庆海州志》中有《重修大井记》,清晰记录了双龙井凿建和修治过程。文章作者是明嘉靖十一年(1532)海州岁贡,曾任山东莱芜知县、泗水知县的海州人曹忠。

文章中说,凿井者为“州守董公”董鼐。董鼐,陕西人,明景泰元年海州知州。该井自开凿即被誉为民井,井水清洌寒凉,百姓赖以为生。然而年久失修,井堤坍塌,污水横流,原本清澈寒凉的泉水被杂质污染。到了嘉靖年间,“州守郑公”郑时举“命复修治”,清除淤泥恢复水源,用厚土加固井周,以大石砌筑井壁,整体焕然一新。

吃水问题自古以来是民生大事。在外地任地方长官的乡贤曹忠和海州民众都认为,修治大井是海州知州郑时举的重要政绩,誉其“鼎新之功”,遂撰此记文。可见,修井时间在嘉靖十九年(1540)或者至多在此之前一年。

连云港地方史研究专家徐习军教授在双龙井专题展览前言中表示,双龙井肇始于宋。笔者赞同此观点。

《宋史》及众多史料记载,北宋初年旱灾、蝗灾严重,海州亦未幸免,其中提及:“刘彝,知朐山县……作陂池……”徐习军教授认为,时知朐山县刘彝“作陂池”解决海州城旱时饮用水问题。

刘彝“作陂池”的同时,为民众找寻和开拓新水源。刘彝部下某公,在城南门外发现一片湿润沙泉,称之为“沙井”。于是引泉水向城,“龙口内部各有水道一条,传系宋时某公,以石凿为巨管,逐节黏连,深埋递接,迤至南山七八里之黑涧为止,迄今已及千年。”此为民国《新闻报》(1932年8月21日5版)载《双龙井记》所言。《江苏教育》(1933年第2卷第3期)杂志刊有一则双龙井实拍图,图片说明里也有相同记述。时宋人华镇《新开河》诗有记:“淮山畎浍奔东海,注作陂池地形改。浊水曾无五尺深,惊涛便欲千寻骇。”

《新闻报》还描述:“惟于石管所过,上置泉源标石,禁止挖土而已。察其构造情状,可谓之人工自来水。”泉源标石是真实存在的,双龙井游园内至今还存有一块,上书大楷“泉源”二字,无款。这样的标石应该有很多,双龙井游园内这块因为临井而得以保留。无论从文献还是实物都证明,双龙井是引泉为井。清康熙之前,海州古城临海,地下水咸涩。双龙井井水源自山涧、引自山泉,这也解释了“诸井皆咸,惟此甘洌”的原因。

至此,我们可以理清双龙井的形成脉络:肇始于宋,引山涧水于此;始凿于明,董鼐凿于此,后明郑时举重修治。双龙井历史近千年,作为一个地下引水的“自来水”、“坎儿井”式的水井,颇具特色。

双龙井的重要地位

清代《嘉庆海州志》引用明末赵一琴《海州志》说:双龙井东西各有一口小井,三井形成一个“品”字;三口井因泉而井,又共名“品泉井”;大井内雕刻有两座石制龙首雕像,泉水从龙口中喷涌而出,民间俗称为“双龙井”。

井中何时置有双龙雕像?明《重修大井记》没有提及,清《嘉庆海州志》明确记载当时民间已经俗称为“双龙井”。可见,井中置双龙吐水,是在嘉庆年间或者之前。

《嘉庆海州志》还记载,南方在五行中属火,而此井属水,以水克火可镇守海州城免遭火灾。鉴于双龙井是海州城主要饮用水源,再加上被赋予神秘的风水作用,双龙井成为海州城的“战略要地”。

清代相才《朐阳纪略·州城形势》中认为:双龙井贯通全城水源,直接关系海州城的战时防守;若不在城外挖掘护城河,将严重影响城池防守大计。在《州城形势》后附的《度水金针》中,相才提出了两条建议:一是根据地脉和水平规律,在城中仿照原井结构开凿新井,新井与旧井砌石洞连接龙口,引泉水入槽,实现内外井同源供水。二是引水入城、排污出城、水污分流,实现“井水为主,山水为辅”的供水体系。

直到清代和民国期间,双龙井一直是海州城的主要饮用水源。

乾嘉著名学者吴振勃诗集《筠斋诗录》中有诗《登海州南门楼》。吴振勃俯瞰民众肩挑水桶、手抱瓦罐,排成长龙到双龙井汲水,景象蔚为壮观,慨然赋诗:“万家抱甕争龙井,五日携壶指石棚。”高邮人谈文焕,道光年间举人,长期教学、生活于海州,在其《砚朐吟稿》有《南门外双龙井》七言绝句,诗中也写到如此场景:“不作高峰瀑布悬,暗从地底涌灵泉。城中千万人家汲,总爱双龙口里涎。”

清光绪年间,双龙井进行了又一次大规模疏浚。光绪海州知州林达泉《林太仆文钞·海州工赈记》记述:“光绪二年冬,海州大旱”,在光绪三年(1877),林达泉“浚双龙井以便居民汲饮”。现在看到的双龙井北侧石碑即为林达泉所立,文为“光绪三年三月 谷旦 双龙井 州牧林达泉重浚”。

关于双龙井的诗歌记述

除了上述一些诗文,清许乔林编写的《朐海诗存》中,至少有2位诗人专门写到双龙井。

乾嘉文人程宗城《双龙井》:“汲之不涸亦不盈,造物之奇叹奇绝!”程宗城写道:双龙井泉水浸润诗心,洗涤心灵,疲惫的目光在此得到洗涤,顿觉胸怀开阔;拾柴煮茶,心境格外悠然,清风仿佛从两腋生起,带着他飘然飞越山崖。

与程宗城同时代的女诗人夏婉珍,在她的《双龙井歌》中,把井底的石龙视为天上降水的蟠龙。面对当时眼前的旱灾,她写道:“龙兮龙兮果何俟,一灵不助竟若此。多少山田望雨耕,何妨强为苍生起?”她感叹:龙啊龙!你们究竟在等待什么?明明有灵却不肯施威降水。多少山田正苦盼甘霖耕种,何不奋力一腾,为天下苍生降下甘泽?

从这些诗歌可以看出,无论在日常还是旱时,双龙井都发挥了重大作用,甚至成为百姓的精神寄托。

到了晚清,李鸿章的老师蔡邦甸,游览海州风光,留下五言律诗《双龙泉》。他写道:“惜无张又新,说入品泉记。”意思是说,可惜没有唐代品泉大家张又新在此,否则定将这奇泉载入张的《煎茶水记》。

双龙井水泡云台山云雾茶,被称为古海州“双绝”。品茗海州“双绝”的诗还有一首清晚期屠倬的《酌双龙井呈吕叔讷学正》,写出了烹茶悟道的意境。

民国诗歌中,也有不少海州乡贤写到双龙井。比如,许绍蘧《双龙井》:“浩淼飞泉挂碧峰,无从宣泄注双龙。他时睛点拿云去,顷刻倾盆慰老农。”王公玙《竹枝词》:“曾是星期结伴游,杨家园共谢家楼。归途水汲双龙井,好沏香茶上自修。”

新中国成立后双龙井一直沿用。1962年,地方人民政府予以改建。1982年海州区政府于井周筑圆形围栏,加高井台。

上世纪80年代,中国民间文艺研究会启动全国性民间文学普查。1987年,海州的薛济民、张海燕分别搜集、采录、整理了《双龙井的由来》《双龙井的传说》,载入1988年编印的油印本《中国民间文学集成·江苏连云港海州区民间故事资料本》,后又收录于《连云港民间文学集成》(1992年江苏文艺出版社出版)。

2003年扩建双龙井公园,双龙井不再做汲水之用,井口开始半封闭。园内青石小径、绿树成荫,双龙井公园渐成集游园、茶园、戏园于一体的综合性古典景观园。

2024年,江苏海州文旅集团实施双龙井“文旅+”改造。同年春节,重启井口并实行井底亮化,无论白天还是夜晚,游客都能在井边欣赏到双龙。2025年5月1日晚,连云港双龙井《镜花绮梦》沉浸式夜游精彩上演,此后沉浸式夜游常态化开展。昔日一年四季络绎不绝的挑水人,变为了川流不息的游客。

对于海州人来讲,双龙井不仅是古城人生命的泉脉,还寄托着古城百姓世代相袭情深至诚的崇拜。“千秋古井换新颜,双龙神泉吐甘露”,老井本身就是一部历史。如今,双龙井更是成为传承海州文脉的重要文化载体。

来源:新华日报

主办单位:江苏省社科联 承办单位:中国江苏网 苏ICP备07000608-1号