首页 > 考古

郑和下西洋在江苏留下的文化印记

发布时间: 2025-07-11 09:45:11

南京郑和纪念馆郑和雕像 本报记者 赵亚玲 摄

南京宝船厂遗址公园 (视觉中国供图)

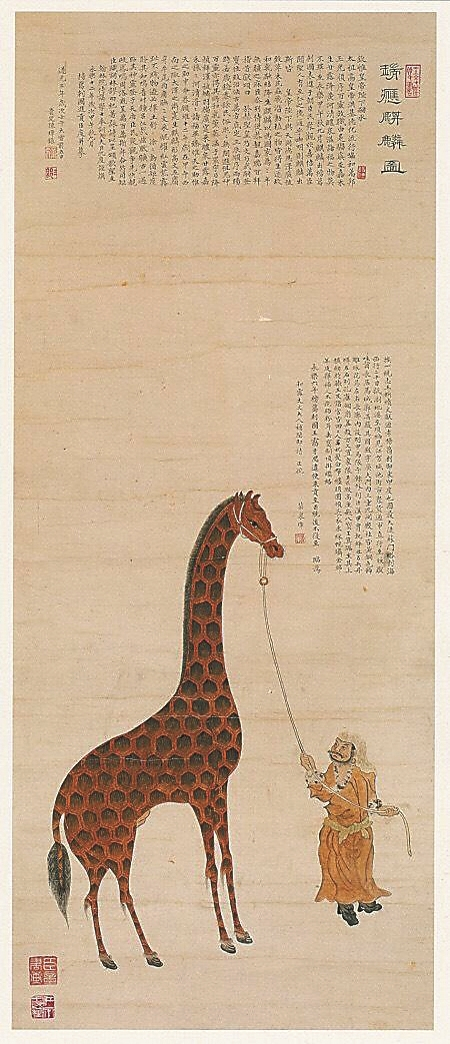

《瑞应麒麟图》

□ 本报记者 于 锋

今天是中国航海日,也是明代郑和下西洋620周年纪念日。在明代中国人地理概念中,“西洋”是指文莱以西、亚洲南部和非洲东部沿海各个国家与地区。从永乐三年(1405)到宣德八年(1433),著名航海家郑和率领庞大船队七次下西洋,到达了南亚、东南亚、中东、东非的30多个国家,成就了中国古代规模最大、船只和海员最多、时间最久的海上航行,也创造了世界航海史上的伟大壮举。

在郑和下西洋这一波澜壮阔的历史画卷中,江苏发挥了极其重要的作用。“南京是郑和下西洋航海的决策地和启航地,也是打造郑和宝船的重要基地,太仓浏河是郑和船队起锚的地方,江苏拥有的郑和遗迹是全国最丰富的。”南京郑和研究会会长马渭源说。

本期“文脉”版,我们从“人物”“文物”“风物”三个维度,回顾郑和下西洋在江苏大地上留下的文化印记。

人物篇

这些江苏人曾跟随郑和下西洋

“明代初年,以郑和为首的‘奉使西洋’的官兵们驰骋万里波涛,建立丰功伟业。这一伟大的航海壮举不仅归功于郑和一人,更有洪保、杨庆、罗智等使团重要成员,中下级军官,普通水手,官兵等上万人的功劳。这些闪耀在航海史上的名字,应该被我们铭记。”考古学家、南京师范大学博士生导师王志高教授告诉记者,参与下西洋的人物中,有很多和江苏渊源深厚,他们要么是江苏人,要么曾长期在江苏居住,死后也葬于江苏。

众所周知,郑和是云南人,但他长期生活在南京。位于南京城南的马府街是郑和府邸所在地。郑和研究学者、郑和后裔郑宽涛告诉记者,郑和原名“马和”,马府街因而得名。上世纪80年代,当地施工时发现了一批明代瓷片,其中底部写有“马”字的残碗片为确定郑和府邸坐标提供依据。郑和在下西洋航程中去世后,也长眠于南京。牛首山郑和墓现为江苏省级文物保护单位。

除了郑和,下西洋船队中的其他领导成员也大多葬于南京。正使太监洪保之墓于2010年在江宁祖堂山被发现,墓中的“寿藏铭”(墓主生前制作的墓志,经过墓主的过目,史料价值更高)具有重要的学术价值;和郑和齐名的下西洋使团领导成员王景弘也长眠于南京南郊。2012年,考古工作者在雨花台区发现了“王景弘买地券”,为寻找王景弘墓提供重要线索;都知监太监杨庆多次下西洋,他的墓地位于韩府山东麓,2005年在正德学院新建教职工宿舍楼时被发现;内官监太监罗智在郑和下西洋的后勤保障中发挥重要作用,他的墓位于韩府山麓的高家库村附近。

下西洋的队伍中,活跃着很多江苏人的身影。太仓人周闻六次跟随郑和下西洋,成为使团中一位重要将领,积累了丰富的航海经验;昆山人费信四次出使海外,担任郑和下西洋使团的文书、通事(翻译),会说诸国语言。他将目睹的异域风光、风土人情写成《星槎胜览》一书,为后世留下珍贵史料;南京人巩珍仅跟随郑和下过一次西洋,却去了20多个国家。他细心观察各国山川形势、物产气候等,编著了《西洋番国志》。此书与马欢的《瀛涯胜览》、费信的《星槎胜览》并称为记载郑和下西洋史实的三部最初史料;常熟人匡愚是本地名医,他被征召三次下西洋,为将士们提供医疗保障。他还绘制了航海中所见的岛屿图,写成《华夷胜览》一书。

王志高告诉记者,明军中大量中下级军官也跟随郑和下西洋,获得了终生难忘的“海外经历”,一些人在史料中留下名字。浦口人崔能、六合人张僧住、上元人史斌、溧水人孙荣……他们的事迹并不突出,但同样为下西洋做出了自己的贡献。

文物篇

金庸武侠小说中的“郑和史迹”

1958年,香港著名作家金庸推出代表作品《碧血剑》,开篇写道:“大明成祖皇帝永乐六年八月乙未,西南海外浡泥国国王麻那惹加那乃,率同妃子、弟、妹、世子及陪臣来朝,进贡龙脑、鹤顶、玳瑁、犀角、金银宝器等诸般物事……到该年十月,(麻那惹加那乃)一来年老,二来水土不服,患病不治。成祖深为悼惜,为之辍朝三日,赐葬南京安德门外”。

《碧血剑》中的这段描写并非杜撰,而是高度史实还原。郑和七次下西洋,多次驶抵浡泥国。国王麻那惹加那乃也来到南京访问,不幸去世,临死前留下“体魄托葬中华”的遗愿,被朱棣赐葬于安德门外,成为我国仅有的两处外国君主陵墓之一。南京软件大道旁,浡泥国王墓园古朴沧桑,清幽静谧,墓前的武士石像生保留着显著的东南亚人面貌特征。面对沧桑石刻,游人追寻着郑和下西洋的往事。

在江苏的南京、太仓等地,和郑和有关的文化遗产还有很多,其中的不可移动文物大多已成为省级或国家级文物保护单位,馆藏文物也有不少被列为国家一、二级文物。

2017年,浡泥国王墓和南京牛首山的郑和墓、祖堂山的洪保墓、鼓楼区长江边的宝船厂遗址一起被列为“海上丝绸之路·中国史迹”首批申遗点。在南京鼓楼区,“御制弘仁普济天妃宫之碑”已在长江之畔矗立了六百年。这通御碑立于郑和第四次下西洋平安归来后,由明成祖亲自撰文,感谢妈祖对船队的庇佑,是目前国内最大的郑和下西洋碑刻。此外,南京的明故宫、天妃宫、大报恩寺遗址也与郑和下西洋有密切的联系。当年郑和府邸所在的马府街旁,现在是郑和公园和郑和纪念馆。郑和北路、郑和中路、郑和南路构成了南京城西鼓楼区的一条主要干道……在南京这座古都,“郑和元素”深深渗入城市肌理。

今年4月21日,海军“郑和舰”在太仓驻泊四天,受到太仓人民热烈欢迎。太仓是郑和七下西洋的起锚地,有“江尾海头第一镇”之称的浏河镇是当年船队出发的地方。太仓博物馆原馆长朱巍说,位于浏河的天妃宫是太仓最重要的郑和下西洋历史遗迹。曾镶嵌在天妃宫大殿墙壁内的《通番事迹碑》记录了郑和历次下西洋的大致经过和抵达国家,此碑虽已湮灭, 但碑文被记录了下来,成为研究郑和下西洋极其重要的史料。

太仓博物馆的航海文物收藏也非常丰富,包括元末明初的古船舵杆、铁锚、缆绳、铁釜等。朱巍介绍,该馆的“明武略将军太仓卫副千户尚侯声远墓志铭”(俗称“周闻墓志铭”)极为珍贵,从参与下西洋的军官周闻的角度,反映郑和下西洋的历史细节。

2003年至2004年,南京考古工作者对明代宝船厂遗址中的“六作塘”进行考古发掘,清理了造船基础遗迹34处,出土的木、铁、陶等质地的造船工具,船板、舵杆、桅杆、绞盘等船舶构件与下西洋活动有着直接关联。这些航海文物目前收藏于南京市博物总馆。

王志高告诉记者,南京市博物总馆的一批明代墓葬中发现的墓志,也具有较高文物价值。比如,洪保墓出土的寿藏铭提到了下西洋的“大福”宝船是“五千料巨舶”,不但记载宝船的一个新“船号”(船名)——“大福”,还暗示了宝船规模——“五千料”。“料”是元明时期流行的用来表示舟船容量的单位。结合南宋《梦粱录》记载:“浙江乃通江渡海之津道,且如海商之舰,大小不等,大者五千料,可载五六百人……”专家推测,五千料海船规模庞大,可能是当时世界上最大的海船之一,专供下西洋的领导成员所乘坐。

江苏民间也有一些普通爱好者长期致力于收藏与郑和有关的航海文物。江苏省郑和研究会郑和航海文化收藏专委会主任王世清多年来搜集与郑和航海相关的旧物千余件,提供给江苏海事职业技术学院的郑和航海文化博物馆。他收藏的一件“处士相公”的墓志拓片,可为郑和船队到达麻林国提供佐证,按照《郑和航海图》的标注,麻林国是远在东非的肯尼亚海港城市马林迪。

风物篇

海外来的“麒麟”原来是长颈鹿

一幅收藏于中国台北故宫博物院的明代《瑞应麒麟图》总是让现在的人们“忍俊不禁”。卷轴上明明是一只长颈鹿,但“图片说明”却认为这是麒麟。

“郑和下西洋每次归来,总会带回很多稀奇古怪的动物、植物、香料,其他国家也会进贡特产。这些海外物产让中国人大开眼界。拿长颈鹿来说,它除了脖子长以外,其他特征和传统观念中的瑞兽‘麒麟’很相似。”郑宽涛介绍,受郑和下西洋的影响,海外诸国抓住朱棣崇尚祥瑞的心理,纷纷进贡“麒麟”(长颈鹿),从榜葛剌国遣使进贡开始,共有7次之多。

郑和下西洋期间,通过官方互赠、贸易方式,船队带回了象牙、珊瑚树、玛瑙珠、水晶等珍宝;长颈鹿、鸵鸟、狮子、金钱豹等异兽;龙涎香、降真香、紫檀香等香料;西洋布、白荜布、姜黄布等纺织品;沉香木、紫檀木、五谷树等珍贵树木,大大开拓了明代初年中国人对世界的认知眼界,也对社会生活产生影响。

和麒麟一样,大象也是象征太平的瑞兽。明代南京有象房村、大驯象门、大象坊等地名,象房村这个地名至今还在使用。郑宽涛告诉记者,明代皇帝在重大节庆朝仪中要使用大象,最多时一次要用到31头。江南并不产象,朝廷所使用的大象,一是来自“内贡”,在广西等地捕捉;二是来自“外贡”。郑和下西洋的影响遍及东南亚,占城、暹罗、真腊等国纷纷进贡大象。试想一下,明初的南京城郊,水草丰美之处。大象优哉游哉,百姓早已对这“大家伙”见怪不怪。

郑和还带回来了大量海外产的药用植物,在静海寺一带广泛种植,包括犀角、羚羊角、阿魏、丁香、乳香等。明代南京学者顾起元《客座赘语》载,万历年间,李时珍来南京时特地寓居于静海寺,考察郑和从西洋引种的植物,详细记录,大大丰富了《本草纲目》的内容。

盐城市建湖县九龙口风景区有一棵五谷树,当地传说,此树也是郑和下西洋时带回,其果实形状好似稻、麦、黍、稷、豆等五谷或小鱼虾,如果实似五谷,则预示丰收,如果实似鱼虾,则预示要发洪水。

郑宽涛说,五谷树的传说在南京也有流传,《金陵琐事》《客座赘语》等文献中说,南京五谷树也是由郑和自海外携回,种植于明皇宫、大报恩寺、天界寺等地。清代诗人周宝偀咏《五谷树》:“种自西洋来,佳名五谷系。但看树婆娑,便知丰歉岁。”郑宽涛介绍,“五谷树”的学名是“雪柳”,俗称“过街柳”,它当然并没有预示丰歉的“功能”,但很有可能也是来自海外的植物之一。

来源:新华日报

主办单位:江苏省社科联 承办单位:中国江苏网 苏ICP备07000608-1号