首页 > 考古

淮北盐业重镇辛高圩的记忆

发布时间: 2024-09-12 09:56:12

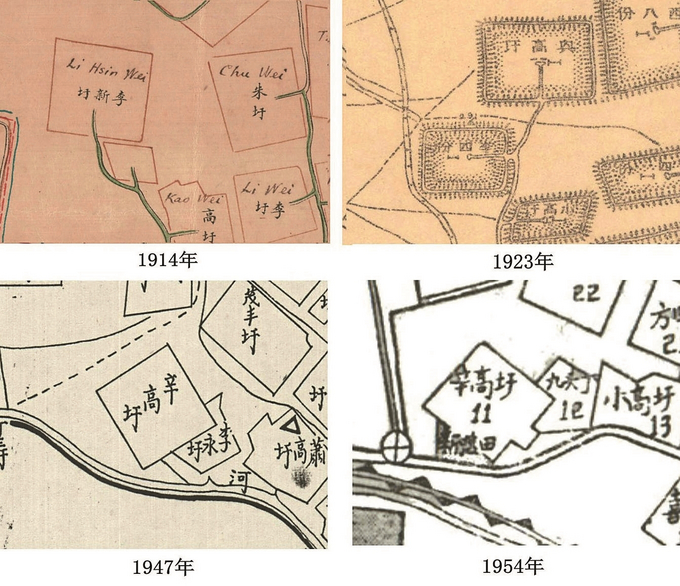

辛高圩池圩名称变迁图

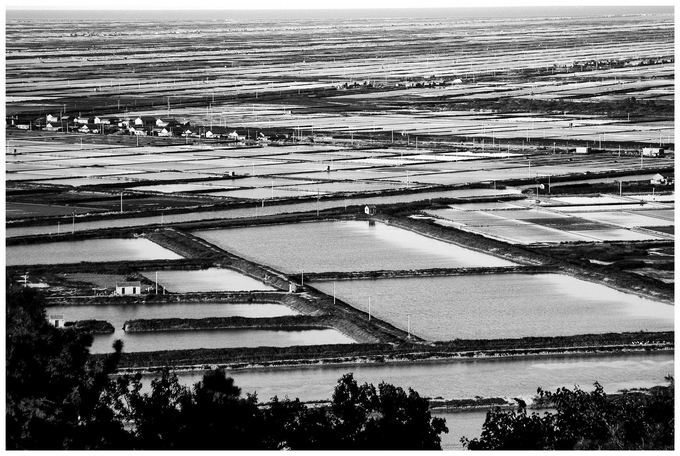

已经消逝的徐圩盐滩

□ 李 彬

在蓬勃发展的连云港徐圩新区,建设者们在黄海盐滩上建起现代化石化基地。十几年前,这里还是江苏盐业的重要产区,其中辛高圩就是淮北盐场的一座盐业重镇,它曾是江苏省八大盐场徐圩盐场及徐圩镇的驻地,它的兴衰变迁均与盐密切相关。辛高圩凭借优越的地理位置,曾一度取代老徐圩,成为徐圩大地新的政治、经济、文化中心。如今,这段历史也将留存在岁月的记忆中。

地名碑与场志中记载的“辛高圩”

在辛高圩大街丁字形路口的运盐河边,矗立着一块地名石碑。石碑的背面刻着地名的由来:“辛高圩,清末,盐商李大辛居此,故名。”另据《新徐圩盐场志》记载:“辛高圩商号李公兴,垣主李味辛。”

上述两段文字描述存在一定差异,连盐商的名字都不一样,所以这两段文字中存有一定的错误。通过文献收集与研究,发现辛高圩最初并不在现在的集镇处,集镇得名于东边的八卦盐滩,辛高圩也并非盐圩最初的名字。

辛高圩真正的缔造者为李味辛,名道心,灌云县东辛人,出生于盐商家庭,是民国时期的开明盐商。光绪末年,李味辛就读于上海龙门师范学堂。毕业后,中正场公立精勤两等小学堂监督查尚序先生看重李味辛的才识,聘请李味辛担任学堂的庶务。民国初,学堂改为精勤小学校。学校因经费拮据,经常不能按时支付教员的薪金。李味辛毅然捐出自己在中兴疃(徐圩盐场前身)铺设的四排盐滩的收入,作为学校常年固定财源,解决了教员薪俸和办学经费的困难。

中正场原驻中正街,距离东陬山与蒿子河的盐池有几十里远,管理十分不便。而徐圩靠近埒子口,海运便利,于是中正场准备将场部迁往徐圩,并在徐圩兴建坨地、码头。新选的坨址位于善后河尾闾,紧靠埒子口。由于当时中正场的税收中很难抽出这笔款项,李味辛听闻后非常担忧,于是慷慨捐资,聘请德国人勘测埒子口的水位,并建造趸船一艘,先在埒子口西岸建造新的铁沽浮动码头,为中正场盐业运输的发展作出巨大的贡献。1928年,李味辛去世,未能亲眼看到他援建的徐圩码头竣工。1935年,中正场同仁念及李味辛的功绩,为他竖立纪念碑,由他的好友、著名职业教育家江恒源亲笔题写碑文。

李新圩、兴高圩与辛高圩

八卦滩是清末时出现的一种盐滩,因其设计理念先进、造价成本低廉,生产效益却高于砖池,很快便在淮北地区普及。完整的八卦滩外围是大沟,沟内分布着八份盐滩,中间是盐廪与盐圩,盐圩是灶民生活的地方,四周环绕小河,八卦滩由大沟、盐池、盐廪、胖头河等组成,一块八卦滩就是一个完整的海盐生产单位。

辛高圩八卦滩的位置在现在的辛高圩东面,盐圩的东南在后来的新滩十组一带。铺设初期,盐圩就被以垣商李味辛的姓氏命名为“李新圩”。另外,在李新圩南边有块边角地带,面积不够铺设一块八卦滩,李味辛就在那铺了四份滩,最初为小四份,后来改叫九头丁。

每座盐圩除了垣商、圩名外,还有垣名。垣名又叫垣号或商号。一座盐圩可以有一个垣名,也可以有多个垣名。李新圩只有一个垣名,叫“李大兴”,并非场志中记载的“李公兴”,也不是地名碑上误写作盐商名的“李大辛”。在1923年绘制的《丰乐桥》地图上,“李新圩”已经改为“兴高圩”,“兴”字就是取自于垣名“李大兴”。

李味辛去世后,兴高圩由他的后人继承。或许是因为纪念李味辛的缘故,兴高圩此后改名为辛高圩。辛高圩的新任垣商叫李绍华,盐圩中有孙学银、蒋万荣、徐毓银、蒋占余、江恒秀、姚一清、崔用举、徐毓吉、徐志成、陈仲福、彭学道11家灶户晒盐。辛高圩在抗战前属港西区管辖,抗战后中正场西半场一度属新四军管辖,辛高圩属方洋盐务所。解放前夕,辛高圩垣商李绍华去世,继任垣主名叫李光汉,年仅十几岁,住在上海金山路,盐圩的业务交由李化民负责打理。

1948年11月6日,中正场全境解放,东半场成立方洋场,下辖东港、西港、深港、方南4个场务所,盐池逐步从盐商手中收归国有,辛高圩属西港场务所管理。1955年,方洋场改为第五制盐厂,撤销圩务所,全场划分为34个小工区,辛高圩单独成立为8工区。1958年徐圩盐场成立,辛高圩与九头丁、小高圩合为第3工区。1963年辛高圩划归管港工区管辖。1964年5月,徐圩盐场在辛高圩东面铺设新的塑料对口滩。1966年,新铺的4个小组成立新的工区,取名为新滩工区,并向东南方向继续铺滩。1969年,辛高圩老八卦滩已有一部分被新滩工区新铺的对口滩覆盖。1970年,徐圩盐场的生产计划表上管港工区的生产小组中已经没有辛高圩,而另外出现了“辛南”的圩名,也说明辛高圩池滩的一部分被改成新滩后,还有部分池滩坚持生产,但全年产盐计划已从1964年的3710吨降为2000吨,也印证了辛高圩的池滩受新滩改造影响而产量骤减的现象。不久,随着大规模改滩工程的进行,辛高圩盐滩结束了盐业生产的历史。

逐渐兴旺的盐业重镇

辛高圩池圩因改滩而消失,而在池圩西南方向位于运盐河与烧香支河中间的狭长地带,沿用了辛高圩的地名,逐渐兴旺起来。先是在1956年,淮北盐场第三扬水站在八卦滩的西侧建成运行,因靠近辛高圩的盐滩,又称辛高圩扬水站。1959年,在扬水站运盐河对岸,建成辛高圩变电所一座。次年,因徐圩坨废弃,就在扬水站西南的烧香河东岸建造内河运盐的小盐坨。1964年,徐圩盐场物资仓库在小盐坨东边建立,场供应股也从徐圩迁到此处。在供应股仓库后面东西方向建了十几间草房,作为职工宿舍。因当初只有8户人家,所以这处居民点被称为“八大家”。后来,在仓库南边运盐河拐弯地点,干打垒盖起4排草房,供老年退休职工居住,该处因位于运盐河拐弯处被称作“大拐弯”。

在徐圩坨废弃后,老徐圩逐渐丧失了位置优越性。而辛高圩因为地处公路必经之处,东、西两侧分别是运盐河与烧香河,水陆交通便利。1972年以后,徐圩盐场各机关部门相继由老徐圩迁往辛高圩。1973年2月,徐圩盐场新办公用房在辛高圩地区建成,场署从徐圩迁移到辛高圩,场署建筑面积1010平方米,场医院也随同迁移。同年3月,场气象站由徐圩坨地迁移到辛高圩。1975年,在辛高圩新建中心小学。1976年,在辛高圩建中学,场中学陆续由老徐圩迁到辛高圩,教学规模逐年扩大,至1982年全部搬迁至辛高圩。1979年,徐圩盐场在辛高圩建造大会堂,于次年9月落成,成为召开会议、电影放映、文艺演出的文化场所。1980年2月,邮电所也从徐圩迁至辛高圩。20世纪80年代后,徐圩盐场在“大拐弯”西侧先后盖起600多间瓦房,供圩下退休盐工搬上来居住,共400多户近2000口人,老年职工在此居住欢度晚年,因此取名“幸福村”。

辛高圩最早的农贸市场位于变电所门前,后来在徐圩镇政府北侧形成街市后,该市场搬至丁字形路口的大街上。大街两侧陆续建成供销社、代销店、菜组、土产店、肉站、银行、文化站等商店和单位,又在中学与化工厂中间建造了粮站。到了20世纪90年代,场部门口相继建造了晨风饭店、东升商场等楼房,大街两侧也出现许多两层商业小楼。每天早上,附近卖菜的商贩从四面八方云集而来,辛高圩街头人头攒动,一片欣欣向荣的景象。随着人口不断迁入,辛高圩日趋繁华,逐渐发展为新兴盐业重镇。

21世纪初,随着淮安井神盐矿投产,海盐生产逐渐走向没落,徐圩大地转型为化工基地,昔日的盐田变为成排的工厂。这代盐场人既经历了辛高圩的兴起,也目睹了辛高圩整体搬迁、小镇沧桑变化。笔者特撰此文,铭记家乡的这段历史。

来源:新华日报

主办单位:江苏省社科联 承办单位:中国江苏网 苏ICP备07000608-1号