首页 > 文化

地理学家胡焕庸与连云港

发布时间: 2023-10-19 15:28:19

□ 本报记者 程长春

“自海州折而东北,十里至新浦镇,新浦为一新起之镇市,商务极盛,起居交通均较海州为便利。余等即于新浦下车,是镇屋宇整洁,生气蓬勃,已颇具一新式都市之雏形。”这是1934年7月,中央大学地理系主任胡焕庸教授和他的学生一行五人对新浦的第一印象。“余等数日来所经各地,均属荒城败镇,及抵此间,犹如置身天堂,耳目更新,精神焕发,兼以气候凉爽,游兴甚浓。”他们惊喜地评价。

“胡焕庸线”是著名地理学家、地理教育家胡焕庸于1935年在中国地图上画出的。在学术圈,“胡焕庸线”以其科学性和稳定性被公认为中国综合国情的重要分界线。这样一位地理学大师,曾经带队前来连云港考察,首次提出将连云港建成“欧亚陆路交通之终点”的设想。

欧亚终点,大师眼光

那还是一个交通不便的年代。1934年7月7日,胡焕庸教授带着学生从南京出发,携带行军床、照相用具、地图、仪器等,从下关车站乘坐火车到镇江,过江到扬州一路向北,搭乘火车、长途汽车、轮船等各种交通工具,有时协商搭载货运火车,从连云港折回堆沟港、响水向南,辗转一个月,考察两淮水利、盐业、垦务。一个月的实地调查结束后,形成《两淮水利盐垦实录》,于当年底出版。此书总计5篇,这份以水利盐垦为主题的考察报告,单列“连云港”一篇,详尽分析港口建设情况,并对连云港港口和城市发展寄予很大期望。

今年恰逢连云港开港90周年,胡焕庸教授的考察报告带着我们回顾了连云港开港简史——

“陇海路实为我国中部唯一东西向之铁道。”“陇海路之建筑始自光绪三十年两江总督张之洞之奏请,宣统元年开封、洛阳通车。”1920年,“陇海路终点决定海州,海港地点确定墟沟。”1931年春,“荷兰治港公司派专家组织测量队,赴沿海临洪口、灌河口、新洋港、通洋港诸地从事详测,评定结果,以东西连岛为最优,于是筑港地址始得最后之决定。”

以前对连云港开港的研究,常有港口先定大浦港,后因大浦港淤积而东移的说法。此书对这个说法进行了修正:1925年,“新浦开为商埠,自新浦起,别筑一短支线,通达大浦,以临洪口为陇海路之临时吞吐口;然临洪口外淤沙日积,为航行上最大障碍,近年来千吨以下轮船进出亦感困难,连云港之开筑乃益见切要。”

随后,他们对连云港开港的准确日期也进行详细记载:“当于去年七月一日正式开工,先行试筑老窑码头,现已大致完成。”

当时还没建成投用的港口,“连云港”大名已经很明确。“筑港地点即在东西连岛与后云台山之间,故有连云港之名。”考察报告对“连云市”的选址、规划都有诸多论述,可见,就在90年前,港城逐渐有了如今的城市格局和名字。

胡焕庸还首次提出将连云港建成“欧亚陆路交通之终点”的设想:“陇海路之西端终点,本定兰州,若此线一旦全部完成,东起连云港,西达兰州,则整个西北之开发,将以此为唯一命脉。此路将来,更有延长至新疆接通俄属中亚铁道之可能,如此则海州且将成为欧亚陆路交通之终点。”

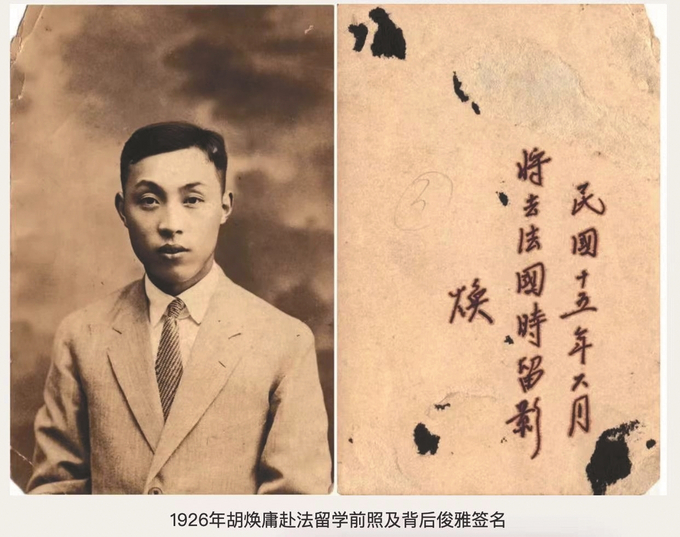

不久前,在南京奥体的一家茶馆里,记者与胡焕庸教授的孙子胡复孙对谈。岁月流逝,光阴似箭,胡焕庸的孙子胡复孙先生也已经是69岁的老人了。他从一家咨询公司退休后,长期泡在档案馆、图书馆,以研究祖父的生平和学术为乐,成为“国内研究胡焕庸生平资料最多的人”。胡复孙告诉笔者,胡焕庸一生中学术成果丰硕,而《两淮水利盐垦实录》一书水平很高,可以说是他的代表作之一。连云港的区位优势,是这座城市的第一特点,在新亚欧大陆桥运输和共建“一带一路”的实践中,受到国家、省里多方重视和厚爱,验证了大师的眼光和设想。

百年梦想,实干成真

胡焕庸一行到连云港调研时,连云港刚刚开始建设一年时间,预计于考察当年年底建成,报告记载了尚在“襁褓之中”的连云港港口:“连云港临时码头由陇海路工程局主办,荷兰治港公司包筑,包价三百万元。”

为什么称为“临时码头”呢?因为早在他们考察之前,对于连云港的建设,就有三种筑港计划:“连云港既以水深不足为唯一缺点,故一切筑港计划必以解决水深问题为第一标的。此港原定筑港计划有三。”按照他们引用的“第一计划”,是从东西连岛两端朝北,向海洋深处修筑防波堤,两道防波堤之间留下口门,供船舶出入,防波堤内侧修筑码头。这个构想,在连云港的南翼徐圩港区已经变为现实,只是徐圩港区的建设规模,比胡老先生当年的构想更为宏大;布局在徐圩港区的码头等级,也远远超出当年。这个“第一计划”,还大胆设想将东西连岛与后云台山之间的鹰游门海峡(也就是今天连云港的主港区)填平,作为连云市的城市发展用地,解决港口和城市的陆域狭窄问题。这个方案受到胡焕庸师生的赞同,但如果真是这样实施,今天连云港的城市面貌和海滨旅游将完全不同,历史地看,这也许并非最佳方案。

当时的“第二计划”大约等同于今天的主港区,把整个鹰游门海峡作为港池。因为资金不足,当时港口的建设方陇海路局选择了“第三计划”:“筑港地址仍定鹰游门,惟范围较第二计划缩小一半,西起孙家山(今已炸平,位置在庙岭港区),东迄老窑,各筑止浪堤。”当时建设的一码头,乃是“于万分困难中,筹资三百万元,将第二计划中之第五座码头,先行试筑,以备临时应用;因名之为连云筑港初步工程。惟此项工程范围极小,耗资极微,名虽连云开港矣,实则一临时码头耳。”

连云港港口筚路蓝缕的创业过程,在他们的笔下绘声绘色。90年过去,连云港的几代建设者们用智慧和汗水,攻克了困扰筑港人的难关:水深不足、淤泥软基、陆域狭窄。

如今30万吨深水航道、30万吨原油码头、40万吨的矿石码头已经在连云港建成投用,这些数字,普通读者可能觉得没什么,但是对港口人来说,这都是不得了的成就。比如30万吨原油码头,记者曾经跟中交三航局的专家掰着手指数过,作为最高等级的原油码头,全国建成的加上在建的,不超过10个,而其中2个就在连云港徐圩港区。江苏第一个30万吨原油码头,作为盛虹石化的货主码头已经投入使用。记者询问盛虹石化的生产一线负责人码头使用情况,他自豪地说:“30万吨巨轮,我们一昼夜就干完了。”原油从码头到罐区,通过现代化的管廊运输,大大提升了效率。百年梦想,实干成真。大港口与大产业互相成就,连云港在这方面的成绩,已经远远超越了前人的构想。

参与治淮,造福港城

1934年夏天带队考察苏北两淮地区,无意中也影响了胡焕庸的人生走向,身为地理学家,他被周恩来总理点名,作为水利学家参与了治理淮河的伟大工程。

也就是在这本《两淮水利盐垦实录》的著作中,他们对于当时国民政府的导淮方式提出批评意见,指出导淮要优先开挖淮水入海通道。因为这方面的考察和见解,1950年,他被推荐给周恩来总理,亲身参加了治理淮河,将早年的引淮入海意见实现在苏北灌溉总渠的工程上。

2021年,胡复孙曾去访问苏北的灌溉总渠管理处,或许是因为他祖父在那里离开得比较早,现在的管理者只知道胡焕庸的名字,而不知道他就是苏北灌溉总渠的倡导者和技术负责人。他们陪同胡复孙走遍了整个168公里的总渠。在和当地人聊天的时候,他们就说起:在当年还没有灌溉总渠这个淮河入海通道的时候,到了汛期,淮水泛滥几成常态,苏北大片地区受淹农田颗粒无收,农民不得不外出讨饭。经过这么多年的建设排除了水患,当地早已是生活安定丰衣足食。连云港地处淮沂沭泗下游,久受洪患之苦,也受益于淮河的根本治理。

胡焕庸和学生们对连云港的考察,很有远见,其中对连岛旅游乃至墟沟海水浴场设想,也已经被今天的实践证实。他们的考察还涉及盐场和锦屏磷矿,对盐业和锦屏磷矿的记载颇为详细。上世纪90年代末,记者曾经乘坐磷矿的罐笼,下到地下470米的锦屏磷矿四期工程矿井,现场感受磷矿的发展变化。如今,随着盐田转产和磷矿资源衰竭,曾经在全国有独特地位的连云港盐业和磷矿两大产业,不再是城市经济的主角,已经逐步淡出港城经济,慢慢地变成城市记忆的一部分。而对城市文化研究而言,胡焕庸和学生们当年的记录,堪称极为珍贵的第一手资料。

来源:新华日报

主办单位:江苏省社科联 承办单位:中国江苏网 苏ICP备07000608-1号